Chimica per il liceo/Acidi e basi

Acidi e basi[modifica]

Gli acidi e le basi rappresentano una vasta categoria di sostanze comunemente in uso nella vita di tutti i giorni, non solo nell'industria chimica. Quando prepariamo una spremuta d'arancia o condiamo l'insalata maneggiamo degli acidi: gli agrumi contengono infatti acido citrico mentre l'aceto contiene acido acetico. Fra le sostanze che utilizziamo per l'igiene domestica sono comuni quelle a carattere basico, come il sapone (non neutro), l'ammoniaca o la candeggina.

Ciascuna delle molecole citate ha delle sue caratteristiche specifiche, e il loro comportamento chimico consente di classificarle come acidi o come basi.

Per molto tempo gli acidi e le basi sono stati classificati in base a caratteristiche soggettive, come sapore e odore: gli acidi sono infatti caratterizzati da un sapore aspro (come il succo d'arancia e l'aceto citati prima) e sono spesso presenti in prodotti alimentari. Le basi hanno un tipico gusto amaro ma normalmente non sono presenti negli alimenti.

Le sostanze acide e basiche si riconoscono in base al colore mostrato da un indicatore di pH.

Le teorie[modifica]

Il primo a descrivere le loro proprietà fu Boyle nel 1660.

Successivamente Lavoisier nel 1787 sviluppò la prima ipotesi sulla composizione degli acidi, pensandoli come dei composti binari dell’ossigeno.

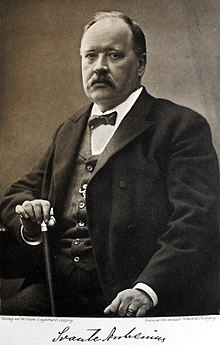

Nel 1811 Humphry Davy dimostrò che l’idrogeno è sempre presente negli acidi, mentre nel 1887 Svante August Arrhenius mise a punto la prima teoria sugli acidi e basi che permette di classificare le principali sostanze di uso comune.

La teoria di Arrhenius[modifica]

La prima teoria sugli acidi e sulle basi, elaborata dal chimico svedese Svante Arrhenius, è fondata sulla capacità delle sostanze di condurre la corrente elettrica in acqua.

Secondo il chimico, gli acidi, una volta disciolti in acqua, liberano ioni H+; le basi invece liberano ioni OH-.

Fanno parte di questa definizione acidi come HCl e HNO3 (si possono riconoscere dalla presenza dell’idrogeno come primo elemento della formula chimica); essi si dicono acidi monoprotici in quanto è presente un unico atomo di idrogeno.

Gli acidi invece come H2SO4 e H3PO4 sono chiamati poliprotici in quanto possiedono più di un atomo di idrogeno, quindi liberano più ioni H+.

Nelle soluzioni acquose degli acidi, gli ioni H+ esistono solo dal punto di vista formale; nella realtà si legano immediatamente ad una molecola d’acqua in modo da formare, tramite un legame dativo, lo ione H3O+ (lo ione idronio). Per semplicità, però, si usa spesso il simbolo H+(aq).

La teoria di Brønsted e Lowry[modifica]

Tuttavia la teoria di Arrhenius non è completamente esaustiva; essa è infatti applicabile esclusivamente alle sostanze solubili in acqua, e soprattutto non spiega il comportamento basico di alcune sostanze che non contengono gruppi OH- come l’ammoniaca (NH3).

Quindi il chimico danese Brønsted e l’inglese Lowry svilupparono una definizione di acido e base applicabile in maniera più generale:

- un acido è una molecola (o uno ione) che può donare un protone;

- una base è una molecola (o uno ione) che può accettare un protone.

Le proprietà acide e basiche delle sostanze si manifestano solo se c’è una reazione di trasferimento di un protone. Quindi un acido libera uno ione H+ solo se è presente una base che accetti lo ione e viceversa.

Un donatore di protoni è una qualsiasi specie che ha atomi di idrogeno legati covalentemente ad altri atomi più elettronegativi, ad esempio H2S e NH4+, che possono comportarsi da acidi.

In questo caso H+ non è liberato ma viene trasferito al solvente (quindi all’acqua) e forma uno ione idronio.

Un accettore di protoni può essere qualsiasi molecola neutra o anione che abbia una coppia di elettroni; alcuni esempi possono essere NH3 o O2-.

-

Ammoniaca (NH3)

-

Acido solfidrico (H2S)

Prendendo come esempio la reazione che avviene tra i gas HCl e NH3 possiamo osservare meglio la teoria the Bronsted e Lowry:

L’acido cloridrico è il donatore del protone, mentre l’ammoniaca è l’accettore, quindi la base. Il comportamento dei due non dipende dalla presenza dell’acqua e non è necessaria la presenza di un gruppo OH- per giustificare il comportamento basico dell'ammoniaca.

Le coppie coniugate acido-base[modifica]

In una reazione tra acido e base si ha la formazione di un’altra base e un altro acido.

È possibile avere due tipologie di reazioni:

- Reazione diretta: ogni acido, donando il proprio protone, si trasforma in una base (base coniugata); ogni base, accettando il protone, si converte in un acido (acido coniugato).

- Reazione inversa: la base coniugata, riacquistando il protone, torna ad essere un acido; l’acido coniugato, cedendolo, torna ad essere una base.

Alcune specie chimiche, come lo ione idrogenocarbonato HCO3-, o l’acqua, possono sia accettare che cedere protoni; queste specie si dicono anfiprotiche e vengono classificate come basi o acidi in base alle specie con cui reagiscono.

. In questo caso NH3 è la base mentre H2O è l'acido.

La teoria di Lewis[modifica]

La teoria di Lewis permette di considerare reazioni acido-base anche reazioni dove non avvengono scambi di protoni.

Si dicono acidi di Lewis le specie che possono accettare una coppia di elettroni; si dicono, invece, basi di Lewis le specie capaci di donare una coppia di elettroni.

Gli acidi di Lewis sono:

- molecole con struttura elettronica incompleta

- Molti cationi metallici (metalli di transizione → in H2O formano ioni complessi)

- H+

Le basi di Lewis sono invece sostanze con il livello di valenza incompleto e coppie di elettroni non condivise.

Gli ioni complessi[modifica]

I metalli di transizione che possiedono orbitali vuoti nel livello di valenza formano numerosi ioni complessi.

La base di Lewis, chiamata ligando, che si lega al metallo, è donatore di una coppia di elettroni non condivisa, mentre lo ione metallico è l’accettore; insieme formano uno ione complesso.

Il legame metallo-ligando viene chiamato legame di coordinazione.

I ligandi possono essere alogeni, anioni poliatomici come NO2- e OH- o lo ione solfuro.

L’acqua è la molecola che forma più facilmente ioni complessi.

I ligandi possono essere mono- o polidentati (dipende dal numero di atomi donatori); a volte il metallo nei polidentati viene racchiuso e il complesso prende il nome di chelanti.

Un esempio di ione complesso: [Cu(OH2)6]2+

Ionizzazione dell'acqua[modifica]

L’acqua è anfiprotica, ovvero si può comportare sia da base che da acido in base al reagente.

La reazione di autoionizzazione dell’acqua o autoprotolisi è una reazione acido-base in cui la formazione degli ioni avviene per scambio di un protone fra due molecole d’acqua.

La costante di equilibrio diventa:

,

Kw è chiamato prodotto ionico dell’acqua e cambia al variare della temperatura.

Soluzioni acide, basiche, neutre[modifica]

Una soluzione è:

- Neutra se la concentrazione di ioni H+ e OH- è uguale (110-7 mol/L)

- Acida se c'è una maggiore concentrazione di ioni H+ (H+ >110-7 mol/L)

- Basica se c'è una maggiore concentrazione di ioni OH- (H+<110-7 mol/L)

La scala del pH[modifica]

Il pH misura il grado di acidità di una sostanza e si definisce come:

Analogamente il pOH misura il grado di basicità di una sostanza e si definisce come

Il pH 7 viene definito come pH neutro, se inferiore a 7 è definito acido, se superiore a 7 basico. La scala è logaritmica e in genere va da 0 a 14 (ma eccezionalmente si possono anche superiore questi limiti)

-

Scala del pH

-

Scala del pH

-

Scala del pH

La forza degli acidi e delle basi[modifica]

Acidi forti e acidi deboli

Stando alla terminologia di Brønsted:

- si definiscono acidi forti quegli acidi che, in acqua, si ionizzano in modo completo (quindi cedono protoni all’acqua in maniera completa);

- si definiscono acidi deboli quelli che, invece, tendono a ionizzarsi poco o in maniera parziale quando si sciolgono in acqua (dunque tendono a rimanere in forma indissociata).

Sono esempi di acidi forti gli acidi alogenidrici (escluso l’acido fluoridrico), l’acido nitrico e l’acido solforico (solo per quanto riguarda la perdita del primo ione H+).

Scrivendo le reazioni, si utilizza una sola freccia da sinistra verso destra per gli acidi completamente ionizzati; invece, per quanto riguarda gli acidi non completamente ionizzati, si utilizza la doppia freccia. Infatti, in questa ultima tipologia di reazioni l’equilibrio è spostato a sinistra (quindi tende di più alla reazione inversa).

È opportuno precisare la differenza tra acidi forti e acidi concentrati:

- un acido forte è completamente ionizzato, ma non è detto che la sua concentrazione sia particolarmente elevata;

- un acido concentrato ha un gran numero di moli in soluzione, ma potrebbe non essere completamente ionizzato.

Per ogni acido possiamo scrivere la seguente relazione:

HA + H2O ⇄ H3O+ (aq) + A- (aq)

Da qui possiamo ricavare la costante di equilibrio, chiamata costante di ionizzazione acida:

Questa costante ci permette di capire quanto un acido è ionizzato o quanto esso è forte; più il valore di Ka è elevato, più l’equilibrio è spostato a destra nella reazione.

Acidi poliprotici[modifica]

Negli acidi poliprotici esiste una diversa costante di ionizzazione per ogni idrogeno ionizzabile: generalmente, le costanti di seconda ionizzazione hanno un valore minore rispetto a quelle di prima ionizzazione, dato che è più facile strappare un idrogenione (H+) a una molecola neutra rispetto che ad uno ione negativo.

Basi forti e basi deboli[modifica]

Secondo la teoria di Brønsted, possono essere definite basi quelle soluzioni in grado di acquistare un protone dall’acqua:

- le basi forti acquistano in maniera completa i protoni dall’acqua (sono basi forti gli idrossidi dei gruppi I e II);

- le basi deboli sono le basi molecolari (come l’ammoniaca) che, in soluzione acquosa, vengono ionizzate solo parzialmente.

A parità di concentrazione, una soluzione di una base forte ha più ioni idrossido OH- rispetto ad una base debole.

Anche per le basi è possibile calcolare una costante di ionizzazione basica: Kb

La concentrazione di acqua non è presente in questa formula perché, essendo presente in grande quantità, può essere considerata costante. Il valore della costante di ionizzazione basica indica quanto può essere ionizzata una base in acqua. Ka e Kb possono essere scritti in forma logaritmica:

e

Maggiore è la forza di un acido o di una base, minore è il valore di pK(a o b).

Ka e Kb di una coppia acido base coniugata[modifica]

Ad ogni specie acida corrisponde una base coniugata (e viceversa); quindi, è possibile trovare la costante di ionizzazione dell’acqua:

Da tale formula possiamo dedurre che, all’aumentare della forza di una specie, diminuisce la forza della specie coniugata.

Il prodotto delle costanti di ionizzazione di una coppia acido-base coniugata corrisponde al prodotto ionico dell’acqua.

Grazie ai valori di Ka e Kb, è possibile prevedere la posizione di un equilibrio acido-base: tutte le reazioni che trasferiscono protoni sono spostate verso la formazione dell’acido e della base più deboli.

Come calcolare il pH di soluzioni acide e basiche[modifica]

Acidi e Basi forti

Acidi forti:

Possiamo dire che “H+ = acido” dal momento che si sta parlando di acidi forti.

Basi forti:

Possiamo dire che "OH- = base" dal momento che si sta parlando di basi forti.

Attenzione: da una mole di basi forti di metalli alcalino terrosi si libera una mole di metallo (ione positivo) e due moli di OH-, quindi la concentrazione di [OH-] è il doppio della concentrazione molare della base.

Acidi e Basi deboli

Acido debole

Trovare il pH:

- Trovo la concentrazione di H+

- Applico la seguente formula:

Dimostrazione: Per trovare la concentrazione di ioni H+ (pH) bisogna conoscere la concentrazione dell'acido in soluzione e il valore di Ka: Possiamo dire che [H+ o OH-] = [A-] perché all'equilibrio la concentrazione degli ioni positivi è uguale a quella degli ioni negativi. Quindi: Inoltre, dal momento che si tratta di un acido debole possiamo dire che [HA] = [iniziale dell'acido], infatti la maggior parte dell'acido si trova in forma non ionizzata. [HA]= acido non ironizzato e [Acido]= acido totale. Quindi: Quindi: Nel caso di un acido diprotico (H2A), si considera solo Ka1 e non Ka2 perché Ka2 è estremamente piccola.

Esiste un’unica eccezione: l’acido solforico (H2SO4). Infatti la costante di seconda ionizzazione è 1.2*10-2, quindi un valore alto.

Base debole

Analogamente al calcolo del pH, con lo stesso ragionamento si può calcolare il calcolo del pOH

- Determinare la concentrazione di OH- → formula:

- Determinare la concentrazione di H+ grazie a Kw

- Calcolare il pH → formula:

Le semplificazioni sono valide solo quando la costante di ionizzazione ha un valore molto basso e la concentrazione iniziale dell'acido (o della base) è uguale o maggiore della Ka (o Kb) moltiplicata per 102.

In alcuni casi non è possibile utilizzare queste semplificazioni, ad esempio quando non possiamo porre [HA] = [acido].

Esercizio guida

Trova il pH di una soluzione di 500mL in cui sono disciolti 15 mg di acido perclorico (HClO4). L'acido perclorico è un acido forte, quindi si ionizza completamente.

Svolgimento:

- Scrivere i dati con le unità di misura del SI (sistema internazionale di unità di misura), quindi: 500mL = 0.500 L e 15mg = 0.015g

- Calcolo il numero di moli di acido perclorico:

- Calcoliamo la concentrazione di ioni H+:

- Una volta calcolata la molalità degli ioni H+ è possibile calcolare il pH:

Gli indicatori di pH[modifica]

Per misurare il pH di una soluzione si possono utilizzare delle sostanze organiche dette indicatori, che si colorano in modi differenti in base al pH della soluzione (questo permette di determinare la concentrazione idrogeologica, ovvero il pH).

Gli indicatori sono acidi o basi deboli che assumono 2 colori differenti.

L'intervallo di viraggio è l'intervallo in cui l'indicatore assume colore A + B. Dipende dal valore della Ka dell'equilibrio di ionizzazione dell'indicatore.

Se l'indicatore è un acido debole non assumerà colore A+B quando il pH è 7 ma quando il pH è maggiore di 7 (un esempio può essere la fenolftaleina).

Gli indicatori possono essere sintetici o naturali. Gli indicatori sintetici coprono un intervallo più ampio.

Alcuni indicatori naturali possono essere frutti come i mirtilli, fiori colorati e vegetali come il cavolo rosso.

L'indicatore universale è una miscela di vari indicatori che assume colori diversi per ogni valore di pH. Generalmente viene applicato su strisce di carta.

Per misurare il pH ci sono strumenti come i piaccametri o pH-metri.

PH e sostenibilità [modifica]

Tra gli anni '40 e gli anni '60 del 900 sorse un nuovo problema: sfamare una popolazione che iniziava a raddoppiare.

Per questo motivo Norman Borlaug lanciò la rivoluzione verde chiamata anche terza rivoluzione agricola che introduce innovazioni genetiche e tecnologiche.

Il primo obiettivo fu quello di creare delle specie vegetali geneticamente modificate che fossero più produttive rispetto a quelle tradizionali e che potessero anche adattarsi a climi e ambienti diversi.

Il secondo passo fu quello di creare fertilizzanti di sintesi (chimici); questi fertilizzanti hanno permesso di incrementare la produttività delle colture in modo significativo.

I fertilizzanti di sintesi sono molto più efficaci dei fertilizzanti naturali, permettono inoltre una migliore regolazione del pH del terreno, che in agronomia si chiama reazione del terreno.

Il controllo del pH del suolo è molto importante perché anche lievi variazioni dell'acidità del terreno influiscono sulla disponibilità di minerali presenti nella parte acquosa del terreno (detta soluzione circolante) dalla quale le piante sono in grado di prelevare nutrienti tramite le radici. Il pH del suolo condiziona anche la concentrazione di inquinanti presenti nel terreno.

L'aumento della produttività agricola ha permesso di avere una maggiore quantità di alimenti e ha migliorato le loro proprietà nutrizionali.

I fertilizzanti, però, hanno creato anche gravi danni all'ambiente dal momento che venivano riversati nel suolo e nelle acque, che diventavano inquinate. Inoltre i fertilizzanti vengono prodotti a partire dal petrolio, quindi hanno un forte impatto ambientale.

Si stanno cercando strumenti agricoli che siano in grado di essere molto produttivi e allo stesso tempo che non siano troppo dannosi per l'ambiente. Si tratta, però, di un percorso molto complesso ancora in fase di sviluppo.

-

Agenda 2030

-

Agenda 2030 - obiettivo 12: consumo e produzione responsabili

-

Agenda 2030 - obiettivo 2: sconfiggere la fame

Esercizi[modifica]

![{\displaystyle Keq={[H^{+}].[OH^{-}] \over [H_{2}O]^{2}}=1,8\cdot 10^{-16}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/2c4ba0396ca1d989644ff0de417136ddea9b3f75)

![{\displaystyle {\ce {Kw=(Keq)\cdot [H2O]=[H^{+}]\cdot [OH^{-}]=10^{-}^{1}^{4}}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4beb8610ae881cdd9a2156e5b1bffecdb55baeee)

![{\displaystyle {\ce {pH = - log [H+]}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/961f4414b93b49d0e33d7727ca80acd9b606c272)

![{\displaystyle K_{eq}={[H_{3}O^{+}].[A^{-}] \over [HA]}=K_{a}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/718a939c8e3e7471024079814c05d10afa0acd5f)

![{\displaystyle K_{b}={[BH^{+}].[OH^{-}] \over [B]}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ef22afa2e9d1cecec043515d21308ba146201ebd)

![{\displaystyle pH=-log[H+]=-log[acido]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f3aca601d4c12e0fe5c5030d94e1cee634bf7f1f)

![{\displaystyle {\ce {pH= -log [OH^-] = -log [base]}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9d4d52ff8387f002afe81c5742f693d50572b337)

![{\displaystyle pH=-log[H^{+}]=-log{\sqrt {Ka\cdot [acido]}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/20844d8530d614e38e1748cfd385f29310cd24ae)

![{\displaystyle K_{a}={[H_{3}O^{+}].[A^{-}] \over [HA]}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/170d7f913af52ab2d1d32cb25fc61901c92b2efd)

![{\displaystyle K_{a}={[H^{+}]^{2} \over [HA]}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9aef04d3fdff69af8881c8eea71fda17faab5dd2)

![{\displaystyle K_{a}={[H^{+}]^{2} \over [acido]}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/05b1323145cd9c775c0ad0b1753d920d2be1bf80)

![{\displaystyle [H^{+}]={\sqrt {K_{a}\cdot [acido]}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/13a826b481710e8448c4b0d60274833f7138b5c8)

![{\displaystyle [OH^{-}]={\sqrt {K_{b}\cdot [base]}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/99c4ba150faa2d757395366160ed2bc78d07bb31)

![{\displaystyle pH=-log[H^{+}]=-log[2.98\cdot 10^{-4}]=3.52}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9e77582a4a97f480e8ea42311dd57d8cbf92a921)